目次

対談

コラム【保存版】大規模修繕の工程と段取り

この記事の監修したのは…

株式会社ミツケン 施工管理課 課長 森田 誠矢(もりた せいや)

ミツケンで施工管理を担当しており、外壁や防水、塗装などの品質管理や、

オーナー様・管理会社様との打ち合わせまで幅広く携わっています。

大規模修繕って、まず何から始める?

最初の一歩は「劣化診断」

大規模修繕の工程で、最初に必ず行うのが 劣化診断です。これは、専門家が外壁や屋上、共用部分などを調べて、建物が今どんな状態にあるのかを確認するための調査。いわば建物の“健康診断”のようなものです。

大規模修繕の工程で、最初に必ず行うのが劣化診断です

これは、専門家が外壁や屋上・共用部分などを調べて、建物が今どんな状態にあるのかを確認するための調査。

いわば、建物の「健康診断」のようなものです。

なぜ劣化診断が重要なのか?

診断が大切な理由は、「建物の現状を正しく知ること」 が修繕の出発点になるからです。 多くの方が修繕を検討するきっかけは、

「築10年・15年経ったから」

「外壁にひび割れが出てきたから」

「管理会社にすすめられたから」

といったものだと思います。

でも、実際は「築年数」だけで判断できるものではありません。

診断が大切な理由は「建物の現状を正しく知ること」が修繕の出発点になるからです。

多くの方が修繕を検討するきっかけは、以下のような理由だと思います。

「築10年・15年経過したから」「外壁にひび割れが出てきたから」「管理会社にすすめられたから」

でも、実際は「築年数」のみで判断できるものではありません。

- ◎外壁は修繕が必要だけど、屋上防水はまだ健全なケース

- ◎日当たりのいい外壁は劣化が進んでいるけど、日陰側はほとんど傷んでいないケース

こういった例は珍しくありません。

つまり、大規模修繕は「年数が経ったから一律で行う」ものではなく必要な部分に対して行うものなんです。

大規模修繕は小さな工事の集合体。だからこそ、まずはプロに状態を見てもらい本当に必要な工事を見極めるということが重要です。

工程を進める前に「ゴール設定」を

劣化診断を終えたら、次に大事になるのが修繕のゴールを設定することです。

実は、このゴール次第で施工内容も費用も大きく変わってきます。

- ◎「10年先も安心して建物を維持したい」→フルセットの修繕プラン

- ◎「数年以内に売却予定」→最小限の修繕に抑えるプラン

上記はほんの一部ですが、長期的な目線で「治療+予防」を兼ねるのか、当面は「対処療法」に留めるのか。

施工管理は様々な提案をしますが、最終的に方向性を決めるのはオーナーや管理組合自身です。

修繕にどれくらいの予算をかけるのか、その後の建物をどう活用するのか。

ゴールを見据えた判断こそが、最適な大規模修繕の第一歩目になります。

ミツケンでは、オーナー様や管理組合様の立場に寄り添い、大家目線で最適なプランづくりをお手伝いしています。

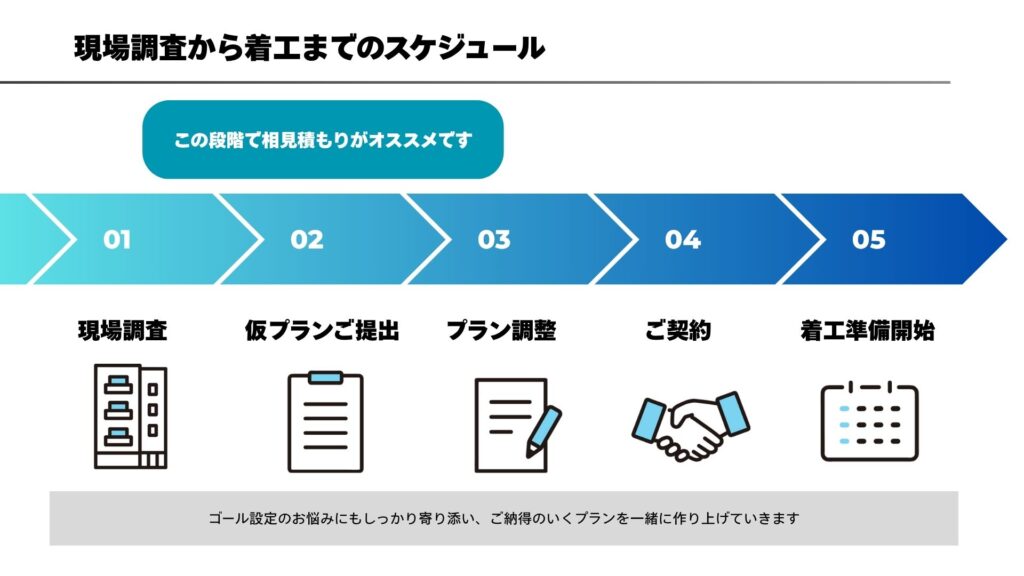

全体でどれくらいの期間がかかる?

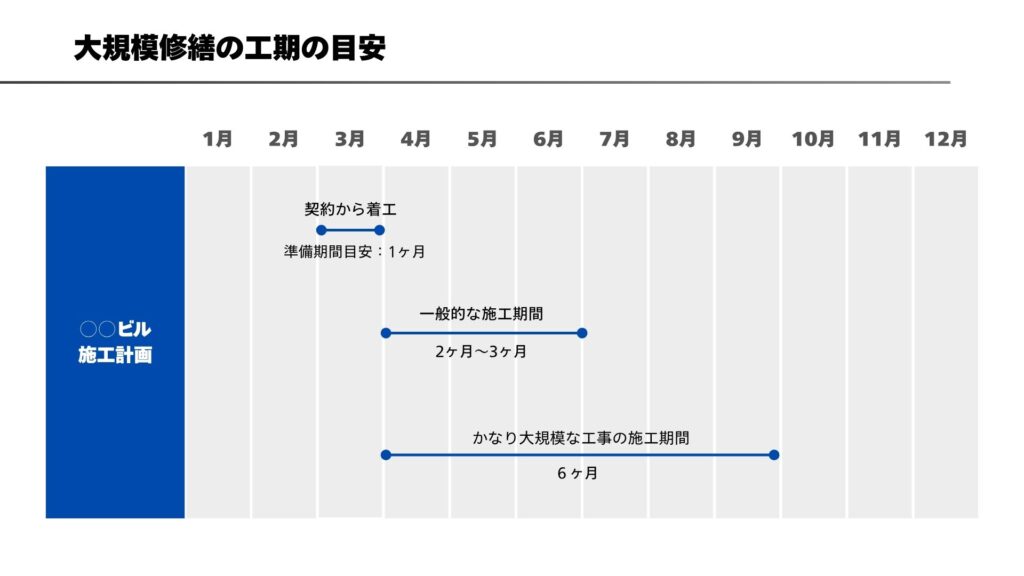

大規模修繕の工程では、契約のタイミングで施工管理会社から「だいたいこれくらいの工期になりそうです」という目安が提示されます。

もちろん、工事の規模や建物の状況によって前後するのですが、おおよそは以下のような流れとなります。

- ◎契約から着工まで:おおよそ1ヶ月(中には2週間でスタートするケースもあります)

- ◎施工期間:一般的には2~3ヶ月程度

- ・かなり大規模な工事の場合は半年ほどかかることも

工事規模により期間も緊急性も様々ですが、余裕をもった計画をしておくことで安心に繋がります。

住民への説明はどのタイミングで、何を伝える?

工事の中はもちろんのこと、工事前後での入居者や近隣の方々への配慮は欠かせません。ちょっとした気配りがあるかどうかで工事期間中の雰囲気も大きく変わってきます。

- ◎着工の1週間前には、入居者やテナントなど全てのポストへ工事案内のチラシを投函する

- ◎エントランスやエレベーターなど、必ず目にする場所に工事予定を掲示する

- ◎管理組合から依頼があれば必ず「住民説明会」を開催し、工事の範囲・理由・期間・工法などを丁寧に説明する

こうした準備をきちんとしておくことで、住民の方々の不安も軽くなりますし、事前に質問や心配の声に答えておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

調整と進行管理

実際に工事の進行をするのは、基本的に施工管理会社が主導して行います。

ただ、状況によっては管理会社ともに連携しながら調整することもあります。

- 住民や近隣への周知

- 工事スケジュールの管理

- 現場の安全確保

この3つをしっかりと押さえておくことで、工事全体がスムーズに進み、安心して施工できる環境が整っていきます。

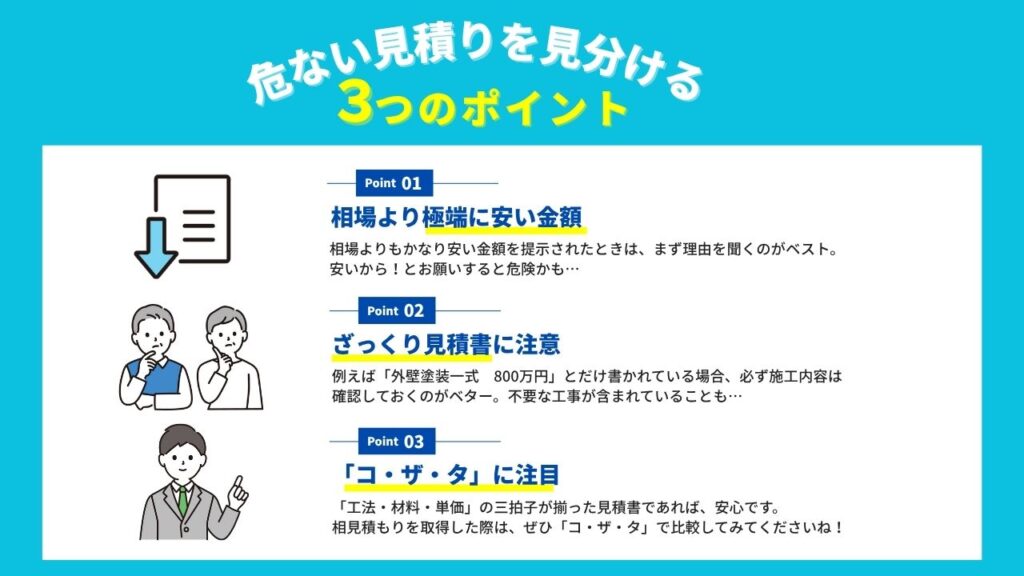

見積の集め方と業者選定のコツは?

大規模修繕の数ある工程の中で、もっともややこしいのが「見積り」ではないかと思います。

漠然と「修繕してほしい」とだけ依頼してしまうと、各業者の感覚値での工法や金額が出てきてしまって「相場はどれくらい?」「どれが正しいの?」と迷ってしまう。これは、多くのオーナーさんが直面する悩みです。

冒頭でゴール設定の話をしましたが、見積りの時に「ゴール」が非常に重要なポイントになってきます。

というのも、もし「どこを、どの材料で、どれくらい直してほしい」という条件がはっきりしていれば、比較は簡単なんです。

例えば屋上防水。

一口に「屋上防水」と言っても施工方法は様々で、薄い塗料を塗るだけの簡易的なものもあれば、10年保証がつくしっかりとした工法もあります。

なので、まずは「この建物をどうしていきたいのか」を考えてみることをおすすめします。

- ◎まだまだ長く使いたい→保証がある工法を選ぶ

- ◎数年後に売却予定→最低限の修繕を選ぶ

ざっくりでも方向を決めておくと、業者からの提案も比べ安くなります。

分かりやすく例えると、スマホ選びに似ているかもしれません。

「電話とメールさえできればOK」

「写真をよく撮るから、カメラ性能にはとにかくこだわりたい」

「サイトをよく見るからギガ数が無制限のプランがいい」などなど、人それぞれ細かな希望がありますよね。

見積りも同じで、小さな希望でも共有しておくことが、納得度の高い提案に繋がるんです。

比較できる見積り書をもらう

ミツケンでは、相見積もりを推奨していますが、せっかく複数の見積りを取っても「工事の良し悪し」って数字だけではなかなか判断できません。

そこで安心材料になるポイントをいくつかご紹介します。

最後に最も重要なのは…

ずばり「口コミ」や「紹介」です。

同じ立場のオーナーさんからの紹介は信頼度が高いですし「あの会社に頼んでよかったよ」という声は、大きな判断材料になります。

大規模修繕は、数字や工程だけで進めるものではなく「建物をどうしていきたいのか」を形にしていくプロセスでもあります。

だからこそ、見積りや業者選びの段階でしっかり向き合うことが、後悔しない修繕に繋がります。

工期短縮するためのポイントは?

大規模修繕を進めるうえで一番大切なのは、やっぱり「無理なく・安全に」これは大前提です。

ただ、現場では「雨漏りを一刻も早く直してほしい」とか「支払いの都合で、この期日までに終わらせてほしい」といった切実な声が出てくることも少なくありません。

そうしたニーズに応えるために、工期を短縮する方法もいくつかあります。

一工程ずつ工事を進めて、終わったら次の業者にバトンタッチしていくというのが通常の流れ。

なので、まず工期を短縮する場合は、複数の業者を呼んで同時進行で工事を進めていくことを考えます。

工期短縮ができる反面、同時進行をする上でのスケジュール調整の難しさもあります。

また、多くの作業員が一斉に動くため、現場管理の負担も増えるのも実情。

だからこそ「どの部分が効率化できるのか」「安全を確保する」など様々な状況を見極めることがポイントになります。

最初にやる「仮設工事」の注意点は?

大規模修繕の工程で、着工してまず最初に行うのが仮設工事です。

これは、工事をスムーズに進めるための下準備のような役割を担っており、

ここをきちんと整えることで、その後の作業がスムーズに進むようになります。

仮設工事は、業者が単独で進められるものではなく、依頼主にご準備・ご協力いただく必要があります。

具体的にどのようなことを準備すればいいのかというと…

- ◎業者が使う電気や水道を提供する

- ◎資材置き場を確保しておく

- ◎仮設トイレを設置する

- ◎空き室などがあれば作業スペースとして提供する

工事の内容により変動はあるものの、上記のような協力を頂いた上で工事を進めていきます。

他にも、植栽があるビルであれば、工事に関連するような場所に植栽がある場合は事前に剪定してもらう必要がありますし

工事のために各所の扉を開ける場面があるので、合鍵などをご用意いただくケースもあります。

仮設工事は双方で「一緒に進めていく」というふうに認識いただけると良いと思います。

下地補修の工程は?ひび割れや爆裂はどう直す?

大規模修繕のなかで欠かせない工程の一つが下地補修です。

外壁やコンクリートのひび割れ・はがれ・爆裂(内部の鉄筋が錆てしまい、コンクリートが膨らみ割れること)などを直す作業のこと。

見た目を綺麗にするだけでなく、建物を長持ちさせるためにとても大事な工程です。

下地補修の役割

下地補修は「建物の健康を守る基盤づくり」です。

化粧のように、何かを塗ったり仕上げをする前に、まず土台を整えておかなければ、せっかくの化粧も長持ちしません。つまり、見えない部分にどれだけ丁寧に手をかけるかが、修繕の質を大きく左右します。

外からはわかりにくい工程ですが、ここをしっかりやっているかどうかが、安心できる大規模修繕の分かれ道になるんです。

ひび割れの補修

外壁にできた細かいひび割れは、そのままにしておくと雨水が入り込み、内部を傷めてしまいます。

補修の方法としては、ひび割れに樹脂などをしっかり注入して埋めるシーリング処理が一般的です。

樹脂が水の侵入を防ぎ、劣化の進行を抑えることができます。

ただし、ひび割れもある一定のサイズになると施工方法が変わり、Uカット工法と呼ばれる方法などで修繕していきます。

爆裂の補修

爆裂と呼ばれる状態になると、写真のように表面のコンクリートが割れて内部の鉄筋が見えてしまいます。

こうなると鉄筋が外気や雨風等にさらされて、錆びやすくなり、放置していると建物の強度にまで影響することも。

補修では、まず錆びた部分を綺麗に取り除き、防錆処理を施したうえで、新しいモルタルや樹脂でしっかり埋め戻していきます。

防水はどのタイミング・工法選定の基準は?

大規模修繕の工程の中でも、防水工事はとても重要なポイントです。

なぜなら「いつやるか」「どんな工法でやるか」は建物ごとに判断が変わってくるからなんです。

既存の防水層との相性がカギ

改修工事での防水は、実はすでにある防水層が何かによって選べる工法が決まります。

なぜなら、新しい防水層は今あるものの上に重ねて施工することが多いからです。

- ◎既存の防水層の状態が良い→その上に新しい防水層を重ねる

- ◎既存の防水層の状態が悪い→取り除いてから、新しい防水層を施工する

よく採用される工法と基準

改修工事で多く採用されているのが 塩ビシート防水 です。

公共工事でもよく使われていて、耐久性や施工性のバランスが良いのがメリット。

一方で、塩ビシートが使えない条件のときは ウレタン防水 が選ばれるケースもあります。

ウレタンは液状なので複雑な形状の屋上やバルコニーにも対応できるのが特徴です。

まとめると…

防水工事は「タイミングありき」ではなく、既存の防水層の種類と状態 を見て決めていきます。

「前回どんな防水をしたのか」「今どんな状態になっているのか」この2つが工法選びの基準になります。

見た目ではわかりにくい部分ですが、防水は建物を守る“屋根の傘”のようなもの。ここをしっかり押さえておくことで、大規模修繕全体の安心感がぐっと高まります。

塗装工程の基本と品質管理の着眼点は?

塗装工程の基本

塗装は、建物の外見にも大きく左右する部分でもあり、雨や紫外線から建物を守り、寿命を延ばす役割もあります。

また、一口に塗装といっても、対象によって施工内容は違います。

- ◎外壁塗装:建物全体の美観や防水性を守るもの

- ◎鉄部塗装:手すりや扉などの金属部分を錆から守るもの

それぞれに適した塗料や工法があり、どれも建物を長持ちさせるのに欠かせません。

下地処理

塗装の前にまず行うのが下地処理です。

外壁や鉄部に汚れ・錆・古い塗膜が残ったままでは、新しい塗装が長持ちしません。

高圧洗浄で汚れを落としたり、錆をケレン(削る作業)でしっかり除去をするなど、ここでの丁寧さが仕上がりに直結します。

下塗り

下地を整えたら、次は下塗りを行います。

塗料をしっかり密着させることが目的の工程で、接着剤の役割を果たします。

この工程を省略してしまうと、すぐに塗装が剝がれやすくなってしまいます。

中塗り・上塗り

続いて、中塗りと上塗りを重ねていきます。

中塗りをすることによって塗装の厚みを確保し、上塗りで色や光沢を整える。

この2段階を踏むことで、見た目も美しく、耐久性もしっかりした仕上がりになります。

鉄部の塗装

外壁だけでなく、手すりや扉、配管といった鉄部の塗装も重要です。

錆が進むと腐食して強度に影響が出るため、防サビ処理をしてから塗装を施します。

保証10年!の落とし穴

大規模修繕にも「保証」というものがあります。

もし「塗装保証10年」と記載されていたら、どこまでの範囲が保証されると思いますか?

それ、実は、塗料や塗膜そのものに対する保証のみを指しているかもしれません。

保証にはいくつか種類があるので、どのような保証があり、範囲はどこまでを指すのか

理解しておくと安心です。

- ◎製品保証:塗料メーカーが工事で使用した塗料に対しで出す保証。あくまで「塗料そのもの」に対する保証なので

工事内容に対しては保証されない - ◎工事保証:施工した会社が、工事に対して行う保証。会社や工事内容によって、保証年数や範囲が異なる

工事保証期間内に塗装のひび割れが発生したので、会社に問い合わせたら「塗装の剥がれ」に対する保証のみだった

外壁塗装に対する保証のみで、その部分以外の塗装は保証範囲外だった

塗装の寿命はおおよそ8年~12年程度であるにも関わらず、20年・30年と長すぎる保証期間を明示された

怖いですが、こういうトラブルは、よくあること。

品質管理の着眼点

上記のようなことは塗装に限らず、全ての工事の工程に共通することです。

つい、保証年数などに目を向けがちですが保証の範囲をしっかり確認しておくことが最も重要です。

- ◎どこまでが保証の対象なのか

- ◎外壁だけか、鉄部も含まれるのか(塗装の場合)

- ◎不具合が起きたときの対応はどうなるのか

こうした点を事前に押さえておくと、あとで「こんなはずじゃなかった…」というギャップを防げます。

塗装は仕上がった時の美しさだけではなく、建物の寿命を延ばす役割も大きい工程です。

だからこそ工事内容だけでなく「保証の中身」を理解しておくことが、納得のいく修繕に繋がります。

検査はいつ、だれが、何を確認する?

検査というのは、工程に問題がないかや、品質の確認などを目的に複数回に分けて行われます。

施工管理によるチェック

まず基本となるのは、施工管理担当者によるチェック

各工程ごとに不具合や不備がないかを確認し、次の作業に進めるかどうかを判断します。

工事の安全性や品質を守るために欠かせないステップです。

第三者によるチェック

ミツケンでは、施主さんに見てもらう前に、上長や同僚といった別のスタッフにも現場に入ってもらい、チェックを行います。

複数の目、第三者の視点で確認することで、施工不良や見落としがないかどうか徹底的に洗い出すことができます。

施主検査

最終的に、施主さんにも立ち会っていただき、引渡し前の最終チェックを行います。

ですが、施主さんの希望があれば原則、どのタイミングでも検査や見学が可能です。

「途中経過を見てみたい」「仕上がりを直接確認したい」そんなリクエストにも柔軟に対応しています。

工事の品質をしっかりと担保するためには「いつ」「だれが」「何を」確認するのかがとても大事。

専門家による管理と、第三者の確認が、施主さんの安心感と納得できる大規模修繕に繋がります。

クレームを減らす現場運営のコツ

工事中に住民や、近隣からクレームがきて工事が進まなくなる…

それって絶対に避けたいですよね。

大きなトラブルを防止するために、大切なポイントがいくつかあります。

見落とされがちな「近隣への周知」

入居者への案内や配慮はもちろん大切ですが、意外と見落とされがちなのが近隣住民への配慮。

工事の音・搬入出のトラック…場所によっては、交通整備等が必要な場合もあります。

必要な工事とはいえ、普段の生活に大きく影響するとストレスが溜まってしまうもの。

これらを早めに周知しておくことで不要なトラブルを防げます。

具体的には:

- ◎張り紙でのお知らせ

- ◎ポストへのチラシ投函

ポイント:できるだけ「目に入るタイミングを増やす」ことが大切です

事前情報がスムーズな運営につながる

もうひとつ大切なのは、オーナーさんや管理会社からの入居者の情報提供です。

例えば「ファミリー層が多い物件」なのか「単身者が多い」のか入居者の属性を知っているだけでも、現場での対応の仕方が変わります。

小さな子どもがいる世帯が多ければ、安全対策の声掛けを増やす。音の出る工事をできるだけ、子どもたちが学校にいっている時間に組んで、午後に騒音が少ない工事をもってくる。

単身者が多ければ、掲示物や書面での周知を中心にする。など細かい工夫ですが、事前に情報があるだけで、今後の対策も考えやすくなります。

大規模修繕は「工事の質」だけではなく「人への配慮」で満足度が大きく変わります。

周知を徹底し、事前に情報共有をしてもらう…これだけでも、現場の空気はぐっと良くなります。

よくある失敗と回避策

最後に大規模修繕の中でよくある失敗と、その回避策をお伝えします。

失敗率NO.1!?塗装の色選び

「こんな色にしたい」と思って選んだのに、いざ建物全体に塗ってみたら「思っていた色と違う…」というケース。

実は、一番多いんです。

よくあるのが、サンプルと仕上がりの違い。

塗装の色のサンプルはだいたいA4サイズくらいの大きさに塗られたものを確認します。

ですが、小さな面積でみるのと建物全体に塗ったときとでは、光の当たり方や面積効果で印象がガラッと変わって見えてしまうことも。

ヘアカラーをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

同じ色のサンプルをみても、もともとの髪質や色味によって発色が変わるのと同じで、壁の素材や下地の状態によっても見え方が違ってしまうんです。

失敗を防ぐためには?

こうした「色の思い違い」を防ぐには、事前に業者へ色のイメージをしっかりと伝えておくことが大切です。

「ここは重要視しているポイントです」とあらかじめ伝えておけば、業者も対応を工夫してくれます。

さらに効果的なのは試し塗り。

実際に一部に塗ってみて、光の当たり方や全体の雰囲気を確認してから進めると、なお安心です。

後になって「やっぱり違う色にしてほしい」となると、工事のやり直しは大変ですし、費用も時間も余分にかかってしまいます。

だからこそ色決めは「最初の段階でしっかり時間をかける」ことが失敗しないための一番のポイントです。

足場を組んでみて、初めてわかる不具合

もうひとつ、修繕でよく起きるのがタイルの補修に関するトラブルです。

タイル張りの外壁に関しては、工事前にできるだけ打診調査(タイルを叩いて浮きの有無を確認する調査)をします。

ところが、建物の上の方のタイルは足場を組んでからしか確認できないため、工事開始後に「実はタイルが浮いていた」とわかるケースがあります。

確立としては100件に1件ほどですが、下の部分だけ補修すればいいと思っていたら、上の方にも追加で補修が必要になり、結果として費用が上がってしまった…ということも珍しくありません。

築浅でも油断できない

しかもタイルは「新築なのに浮いている」というケースも少なくなく、思わぬところでイレギュラーが起きやすい部分でもあります。

これはオーナーさんからすると本当に想定外で、余計に「なぜ?」という気持ちになりやすいですよね。

単純にタイルの施工不良ということもありますし、他の部分がひび割れなどを起こして、水が染みてタイルが浮いてきてしまうというケースも。

回避策は「余裕を持った計画」

残念ながら、こうしたリスクは完全にゼロにはできません。

そのため、見積りの段階で注意書きとして「追加費用が発生する可能性」を記載するのが一般的です。

ただそれでも、想定外の出費は痛いもの。

だからこそ大事なのは、最初から少し余裕をもった計画を立てておくこと。

もし追加工事が必要になっても慌てずに対応でき、後悔や不満も少なくてすみます。

タイル補修は見えにくい部分だからこそ、実際にやってみないと分からない要素があります。

それを理解したうえで計画にゆとりを持たせておくことが、思わぬ失敗を避けるためのポイントです。

最後に

大規模修繕は、ただ工程表通りに進めるだけの作業ではありません。

劣化診断から始まり、ゴール設定、見積りの比較や業者選び、そして施工・検査・アフターフォローに至るまで、ひとつひとつの判断が建物の未来を大きく左右します。

「どこから手を付ければいいのかわからない」

「本当にこの工事内容でいいのか不安」

そんなお気持ちは、多くのオーナー様や管理組合様が抱えるごく自然な悩みです。

だからこそ、まずは気軽に専門家へ相談してみることが大切です。

現状を診断し、必要な工事とそうでない工事を整理するだけでも、不安はぐっと軽くなります。

ミツケンでは、オーナー様や管理会社ご担当者様の立場に寄り添い、大家目線で最適なご提案を行っています。

大規模修繕の第一歩は、知ることと相談すること。不安なまま進めずに、まずはお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする

プロフィール

森田誠也

マンションやビルの大規模修繕工事を中心に、現場管理・品質管理を担当。

これまで手がけた建物は1000棟を超え、外壁補修・防水・塗装など多岐にわたる工事に携わってきました。

現場では常に「大家目線で安心できる修繕を」を意識し、オーナー様・管理会社様それぞれの立場に寄り添った最適な提案を心がけています。

また、施工品質だけでなく、居住者や近隣への配慮・コミュニケーションを大切にし「気持ちの良い現場づくり」をモットーにしています。

保有資格:1級建築施工管理技士補、雨漏り診断士、建物検査士、賃貸住宅メンテナンス主任者

株式会社ミツケン

大阪と東京を拠点に、マンション・ビルなどの大規模修繕工事・改修工事を手がける専門会社。

建物の調査・診断から、施工、アフターフォローまでを一貫して行っています。

オーナー・管理会社・入居者、それぞれにとって安心できる修繕を目指し、施工会社としての視点に加え、大家さん・CPM(不動産経営管理士)の視点から、本当に必要な工事だけをご提案できることがミツケンの強み。

長年のご縁に支えられ、リピート率は80%超。これからも誠実で正直な姿勢で、大家目線の安心できる修繕を行ってまいります。