目次

対談

ミツケン大家新聞 第4号 スリーアローズ税理士事務所代表 三矢清史税理士

顧客の9割が地主、家主、サラリーマン

谷村:このたびはお時間を作っていただきまして、ありがとうございます。本日は税理士の域を超えて活躍する三矢先生にお話しを伺っていきたいと思います。不動産に特化した会計事務所と認識していますが、何かきっかけはあったのですか。

三矢:開業する前に務めていた妹尾公認会計士事務所(現:ひょうご税理士法人)は、代表が不動産仲介の実務経験者というユニークなキャリアの持ち主で、相続支援、不動産経営支援に強い事務所でした。入社当初は法人担当だったのですが、次第に相続・不動産のウエイトが高くなり、最終的には40人ほどいる事務所の社員税理士兼相続チームリーダーを経て、2015年9月に独立。開業しました。現在、顧客の9割が地主、家主、サラリーマンなどの不動産投資家です。

谷村:まさに賃貸経営に強い先生ですね。三矢先生はセミナーを自主開催したり、新聞社、銀行など多方面で登壇されたりしているので、同じオーナーでも、代々受け継いでいる人と、私もそうですが、投資として新たに不動産事業を始めた人と両属性の顧客がいらっしゃるのでは。

土地国庫帰属法創設、空き家法改正、登記義務化により事前対策するケース増加

三矢:そうですね。先祖代々の土地にアパートを建てようとしているケースもあれば、二代目で規模拡大をしたケース、戸建て投資を始めたてなど、老若男女さまざまな顧客がいます。地主系における傾向ですが、土地国庫帰属法の創設や、空き家法改正、相続登記の申請義務化と段階的に改正・施行されているため、先んじて対策しようという人が肌感覚で増えた気がします。

谷村:法律が整備されると、動きが変わりますね。空き家の総戸数が5年前から51万戸増加して900万戸になったと総務省が発表しましたが、空き家ローンを提供する銀行も増えたと聞きました。空き家も、ようやく注目されるようになったのかなと感じています。

三矢:空き家問題については、行政が力を入れているかどうかで、市民の認識が変わる場合もあります。例えば、兵庫県川西市はNPO法人空き家相談センターと提携し、空き家対策と啓発に積極的に取り組んでいます。そこで、税金の講師を務めていますが、参加者数や具体的な相談・質問が増えました。以前から空き家投資をしているオーナーや不動産会社はたくさんありますが、「モノ」である物件が増えることでさらに活発化するかもしれません。

税理士自ら物件所有しオーナーに

谷村:木造は、減価償却が早いためバランスシート上は、あまり良くないですが、土地値が良い物件だとかたいですよね。私も一番始めの投資は、松原市内にある連棟の空き家でした。次に、寝屋川市の文化住宅、大阪市内のアパートと少しずつ増やしていますが全て木造なので、RC造のもう少し規模がある、都市部の物件に入れ替えしようか検討しているところです。三矢さんも家主業をされているとお聞きしていますが、どのような物件をお持ちですか。

三矢:6、7年前に川西市で空き家の戸建てを購入したのを機に、評価額が高い戸建てが安価で購入できると分かったときに追加していき、現在5戸所有しています。間取りやエリアによって、入居募集方法を変えていて、ファミリー向けのタイプはがっつりリフォームを行い一般募集をかけ、少し小ぶりの物件は、居住支援法人の協力のもと、住宅確保要配慮者に賃貸しています。

谷村:なるほど。やはり堅実に賃貸経営されていますね。物件は購入後、どの程度改修するかが重要になりますよね。大規模修繕工事にも言えることですが、都市部の人気エリアに位置する物件では、設備投資をすることで賃料アップが可能となり、売却する場合には、より高値で売ることができます。一方、空室が目立つ地方では、改修前と賃料がほとんど変わらず、すぐに入居付けできるとは限りませんよね。

三矢:オーナーは、その物件に対してどの程度に仕上げるのかが肝になります。例えば、物件購入額が200万円。リフォームが300万円。合計500万円投資した場合、家賃5万円に設定すると、年間60万の家賃収入で、12%の利回りとなります。頭でその数字ができあがってしまっているため、5万円以下の賃料で貸し出すことができず、半年・1年間ずっと空室というケースを多く見てきました。私は物件をつくるとき、家賃が当初想定していたよりも安くなっても許容できる投資額に抑えるようにしています。

大規模修繕費、資産計上しないといけないと勘違いしている人も

谷村:そこが肝であり、難しいポイントですよね。さて、リフォームの話題が出たので、修繕に関する税務知識をちょっと教えていただけたらと思いますが、大規模修繕の費用は「資本的支出」「修繕費として経費計上」実際、どのように判断するのでしょうか。

三矢:そもそも、「大規模修繕は、掛かる金額が大きいから資産計上しないといけない」と勘違いしている人が多いと感じています。大規模修繕は「定期的にメンテナンスを」と言っている時点でほとんどが「修繕費」です。外壁塗装であれば、塗装して元の状態に修復しているわけですし、雨漏りが発生した場所を直した場合であれば、修繕するわけですから、金額が高くなったとしても、経費計上しても、何ら問題ないです。

一方、既存の外壁材とは異なる素材を使用してグレードアップするとか、エントランスの出入口をオートロック化するなどして付加価値を付ける場合は「資本的支出」となります。ただ、判断が難しく、中小企業者の少額減価償却資産の特例も設けられているので、顧問税理士に相談されることをお勧めします。

谷村:ところで、物件を期中で売却した場合、減価償却資産の取扱いはどうなるでしょうか。

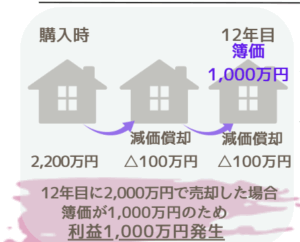

三矢:建物や付属設備、構築物といった減価償却資産の取得価額は、「減価償却で毎年経費とする」あるいは、「売却時の取得費で使う」か。どちらかしかありません。簿価とは購入金額や建築金額である取得価額から減価償却費相当を控除した残額になり、未償却残高とも言われます。簿価は、減価償却をあまりしてなかったらそんなに減らず、逆にたくさんしていたら減ることになります。ちょっと解説が長くなりますが、例えば、2200万円で物件を建てて、減価償却で毎年100万円ずつ減らし、12年間償却したら 2200万円 - 1200万円 で簿価は1000万円になりますよね。

この状態で、2000万円で物件を売却した場合、2200万円で建築しているから、税金はかからないと思われます。ですが、簿価が1000万円になっているから、2000万円で売却したら1000万円の儲けが出ます。ここを勘違いする方が多いです。すでに多額の減価償却を行っていると、売却した際に利益が出やすくなるということです。

谷村:もはや、建築会社が立ち入る領域ではないですね。ただ、一投資家として、事業家としては知っておくべきポイントですね。税務知識を身に付けないといけないと感じました。

三矢:余談ですが、定期的に戸建て投資をするオーナーに多いのが、毎年多額の減価償却費を計上していると決算書の数字が悪く見えるので、根拠はないが減価償却を10年、15年にして決算書を整えたいとご要望もありますね。

話を元に戻しますが、大規模修繕費は基本、建物の価値を戻すだけと認識してもらえたらと思います。

谷村:とどのつまり、建物の修繕というのは、オーナーにとっては出費になるので頭が痛いということがとてもよく分かりました。そんな不安や、資金的に余裕がないオーナーにとって朗報といえる賃貸住宅修繕共済制度が2021年からスタートしましたね。

分譲マンションの修繕積立金に近い形の制度、賃貸住宅にも誕生

三矢:オーナーが大規模修繕費用を計画的に備えることを目的とした、共済掛金全額を経費計上できる国土交通大臣認可の制度です。掛金は毎年全額経費になり、貯めた資金を修繕に使うという仕組みです。本来、経費というのは発生したときに落とすのが大原則です。新たに認可された賃貸住宅修繕共済は、自分自身ではない共済という第三者がお金をプールするため認めましょうという制度だと言えます。分譲マンションの修繕積立金に近い形ですね。ただ、この新制度は「積み立て」ではなく「掛け捨て」であることが異なる点です。

谷村:この共済は、当社も加盟している不動産管理会社の団体、全国賃貸管理ビジネス協会、通称:全管協主導でできた仕組みで、オーナーは、代理店となっている企業に頼む必要があるなど共済に加入する際の注意事項はいくつかありますが、家主としてメリットが大きい制度だと感じています。

三矢:我々が勉強した不動産のプロフェッショナル資格CPM®/CCIMの考えである「オーナーの利益の最大化」にも通じていますよね。今年度(2024年度)、CCIMの会長に就任したので報告、宣伝を兼ねてお伝えするとCPM®/CCIMは、倫理を基本として、キャッシュフロー分析からメンテナンス業務、マーケティング戦略、融資・ローン分析まで不動産に必要な知識を網羅しているので、オーナーを相手に事業をしているなら、勉強して損はない資格だと思います。実際、資格取得前に顧客から「不動産は専門外ですよね」と言われたことがありましたが、勉強して取得したことで、不動産経営についてもアドバイスできるようになりました。

谷村:私も建築士・修繕会社という立場と、家主という視点だけではなく、不動産経営管理士の目線で、物件を俯瞰することができるようになりました。お客さんには、工事云々の前にまず財務分析が必要で、自己資金をどれだけ運用するかが大事だとお伝えしています。ですので、場合によっては工事をしないという選択も検討してもらうことがあります。

三矢:修繕会社なのに、工事をしないという選択肢を与えるとは、型破りな発想でビジネスを展開されていますね。私は歴史から学ぶことが多く、三国志魏の曹操の名言「成功したければ、踏み均された道を選ぶな」を信条に「税理士らしくない税理士」を目指していますが、似通った考え方をしていますね。

谷村:私は孫子の兵法「彼を知り己を知れば百戦殆からず」を胸に刻んで、努めて参ります。本日は貴重なお話しをありがとうございました。

この記事をシェアする

プロフィール

スリーアローズ税理士事務所(大阪市)三矢清史代表税理士

滋賀県高島市出身。1978年生まれ。

妹尾公認会計士事務所(現:ひょうご税理士法人)に入所。2015年、税理士試験合格を機に退所。同年9月、スリーアローズ税理士事務所を立ち上げる。ハウスメーカーや銀行主催のセミナー講師経験が豊富で年間約60件、講演している。がんばる家主の会、ドリーム家主倶楽部といった家主の会でのセミナー実績も豊富で、令和6年12月インテックス大阪で開催される賃貸住宅フェア2024でもセミナー及び相談ブース出展予定。「税理士らしくない税理士」がモットー。24年度、アメリカの不動産投資資格のCCIMの日本支部会長を務める

ミツケン 谷村充功代表

八尾市出身、富田林市育ちの1977年2月生まれ。一男二女の大黒柱。

株式会社ミツケンの代表を務め、木造3棟、区分1室の家主としても活動している。

保有資格は、二級建築士、一級施工管理技士、CPM、CCIM

所属する大家の会:元気が出る大家の会、CGS、PIC、がんばる大家の会、ドリーム家主倶楽部、不動産経営研究会ほか